articolo preso da: IL MAGAZINE del Sole 24 Ore

scritto da Francesco Costa

Se avete letto i giornali negli ultimi mesi, sapete probabilmente che a febbraio l’Egitto ha invaso la Libia, che il governo Renzi vuole depenalizzare il maltrattamento degli animali e che la corruzione costa all’Italia ben sessanta miliardi di euro ogni anno. Peccato che niente di tutto questo sia vero.

Così come non è vero che i tifosi del Feyenoord abbiano stampato delle magliette con scritto “Vi accoltelliamo” rivolto ai romanisti, che nel video di un’ecografia pubblicato online si veda un feto battere le mani a tempo di musica, che secondo un’equazione matematica il 19 gennaio sia il giorno più triste dell’anno e che François Hollande abbia operato in Francia un gigantesco taglio ai costi della politica.

Gli errori capitano a tutti, ma la diffusione di notizie imprecise o apertamente false sui media ormai è un fenomeno quotidiano: la più grande patologia del nostro tempo tra quelle di cui i giornali non parlano mai. Le ragioni di questo fenomeno si possono intuire con facilità, e sono discusse quotidianamente anche tra gli addetti ai lavori a mensa o durante i vari festival del giornalismo: la verifica delle fonti superficiale se non inesistente, la ricerca di visibilità e lettori sparandola grossa, l’interesse smodato del pubblico per notizie assurde, morbose o in grado di suscitare reazioni emotive, la necessità di fare i conti con sempre maggiori richieste e minori risorse in tempi di tagli e crisi del settore.

Le smentite di queste bufale, quando e se ci sono, non trovano mai la stessa enfatica pubblicazione e virale diffusione della balla originaria, che intanto è tracimata e continua a vivere di vita propria: diventa un argomento di discussione nei talk show e davanti alla macchinetta del caffè, mentre sui giornali magari è stata a malapena derubricata a “giallo”.

La prima conseguenza è la perdita di credibilità dei giornali e di chi li fa: secondo un recente studio Edelman – che non ha sorpreso nessuno – la maggioranza assoluta degli italiani dichiara di non fidarsi dei media (un paradosso interessante, visto che la pubblicazione di queste “notizie” è spesso giustificata con l’aria che tira e con la necessità di attrarre lettori anche a costo di usare qualche trucco del mestiere).

Ma c’è una seconda conseguenza ancora più inquietante e pericolosa: oggi, tra le persone – le persone normali, non i fuori di testa che credono ai complotti sull’11 settembre e ai rettiliani – esiste di fatto una realtà parallela. Se l’unica democrazia davvero compiuta è una democrazia informata, le notizie false indeboliscono la democrazia: costruiscono paradigmi culturali e creano percezioni che si riflettono nella vita di tutti i giorni, dalla scelta del partito da votare a quella dell’università da frequentare.

Nella realtà parallela delle notizie false, per esempio, durante gli anni peggiori della crisi economica molti hanno descritto l’Islanda come il modello da seguire: smettere di pagare il debito e disobbedire alle crudeltà suggerite dalla troika. Mentre le redazioni dei talk show mandavano inviati in Islanda per raccontare questa storiella nell’intervallo tra una lite e l’altra, la realtà faceva il suo corso: l’Islanda pagava il suo debito, addirittura nazionalizzava tre grandi banche pur di evitarne il fallimento e riceveva con gratitudine un salvifico prestito del Fondo monetario internazionale; ma qualche partito cavalcava la falsa storia islandese criticando quelli che non trovavano praticabile quella strada inesistente.

Tra le storie di questo genere, però, la più esemplare è quella sul calcolo del costo della corruzione in Italia. La cifra abnorme che circola da anni – sessanta miliardi di euro – viene ripetuta allo sfinimento durante comizi e talk show e a un certo punto è stata rilanciata persino dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti, ma è falsa. Circola dal 2004, viene da un calcolo grossolano operato sulla vaga stima della Banca mondiale per cui la corruzione incide per il 3-4 per cento del Pil mondiale e soltanto l’anno scorso, dopo averla riproposta innumerevoli volte, i giornali hanno cominciato a diffidarne.

Questo però non ha frenato la sua diffusione, perché i sessanta miliardi sono ormai un pezzo della realtà parallela: la presidente della Camera l’ha citata qualche mese fa in un’occasione formale, persino il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, l’ha menzionata maldestramente nel suo nuovo libro. Nel frattempo, la percezione della corruzione nelle istituzioni secondo gli italiani sfiora il 90 per cento (!), dice l’Ocse; e secondo i dati di Transparency International gli italiani credono che in Italia ci sia più corruzione che a Cuba o in Ruanda.

Conseguenze della realtà parallela: davanti a una situazione del genere, non c’è legge anticorruzione che possa essere considerata sufficiente. Nessuno vuole minimizzare l’impatto di un problema grave come la corruzione, ma se le buone intenzioni sono un criterio allora vale tutto: invece che sessanta miliardi facciamo cento, o mille. Per non parlare di tutto il ricchissimo filone delle bufale collegate all’avanzata dell’Isis in Medio Oriente: i carichi di arance infettati col virus dell’Hiv, il terrorista che parla italiano in un video, la guerra batteriologica imminente. «L’Isis si prepara ad attaccarci con il virus dell’ebola», ha scritto un grande giornale italiano in un articolo privo di fonti affidabili che è ancora disponibile online.

Chi vuole fare soldi ha capito da tempo come sfruttare la realtà parallela delle bufale. Una popolare compagnia aerea low cost ha trovato da anni il modo di far parlare di sé senza spendere un euro: diffondere annunci assurdi e improbabili che vengono puntualmente ripresi e rilanciati da redazioni assetate di strano-ma-vero. Negli anni abbiamo letto dell’imminente arrivo di tariffe più alte per i bambini rumorosi e per i ciccioni, di prossime introduzioni di voli da dieci euro per gli Stati Uniti, di aerei con i posti in piedi o con i bagni a pagamento o con un solo pilota (ho la sensazione che quest’ultima non sarà più riproposta).

È una specie di cinica complicità: i giornali racimolano un po’ di clic con notizie false che attirano molto interesse, la compagnia aerea si fa pubblicità gratis.

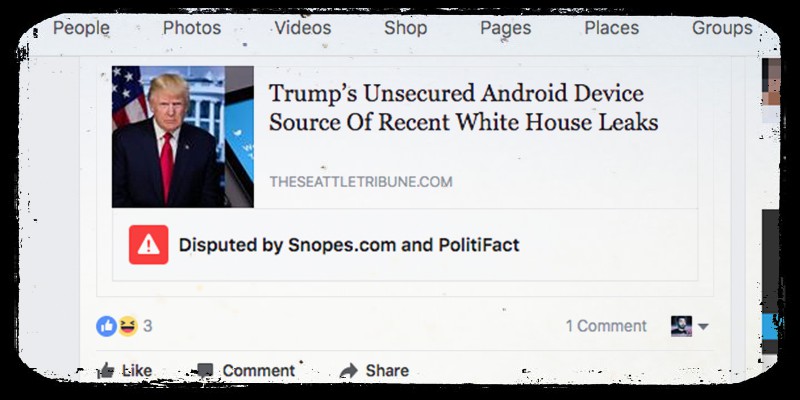

Poi ci sono i professionisti: quelli che hanno fatto delle balle un business. Da qualche anno ci sono siti internet mascherati da testate giornalistiche – persino nei nomi, che ricalcano quelli di famose testate: La Rebubblica o Il Solo 24 Ore – che diffondono notizie false ma verosimili, inventate ma potenzialmente credibili, e con un forte interesse popolare: la morte di un personaggio famoso che invece è vivo, l’imminente ritorno della leva militare obbligatoria, la decisione di destinare case popolari e abbondanti sussidi agli immigrati irregolari.

Alcuni si mascherano da siti satirici, ma di comico hanno poco: titoli come «Arrestato Matteo Salvini», «Vesuvio, esplosione imminente?» o «Tracce di feci nei gelati», per esempio, sono fatti per attirare clic e circolare tra utenti creduloni, ingenui o inesperti. È esattamente quello che succede. Ogni articolo viene letto potenzialmente decine di migliaia di volte, grazie alla diffusione istantanea e virale che questo genere di notizie innesca sui social network: e gli annunci pubblicitari fanno sì che quelle visite diventino soldi.

Catena Umana, per esempio, è il sito che qualche mese fa ha pubblicato la notizia falsa secondo cui Greta Ramelli e Vanessa Marzullo – le due cooperanti italiane sequestrate in Siria – avevano detto ai pm di Roma di aver fatto “sesso consenziente” con i loro rapitori durante la prigionia: una bufala di cui si è parlato molto anche perché Maurizio Gasparri ha deciso di rilanciarla sui social network. Vincenzo Todaro, che vive a Parma e gestisce il sito – lo definisce «di informazione ma non di giornalismo» – dice che il loro metodo è prendere una notizia vera, inserire qualche dettaglio inventato e abbinare un titolo forte e l’immagine giusta.

«Nel caso di Greta e Vanessa abbiamo preso un articolo esistente online e abbiamo aggiunto praticamente solo cinque parole, ma quelle cinque parole ci hanno fatto fare il giro del web». Quando quella notizia falsa è diventata un piccolo caso, gli annunci pubblicitari hanno fatto guadagnare al sito e ai suoi gestori «anche 1.000-2.000 euro al giorno». Catena Umana pubblica moltissimi articoli ogni giorno, «nei periodi più intensi anche uno ogni quarto d’ora». Non tutti generano quegli introiti, ma fate voi i conti.

Quello che rimane, alla fine della fiera, è un circolo vizioso: la perdita di credibilità e autorevolezza dei media tradizionali rende sempre più persone sensibili ai richiami della cosiddetta “controinformazione” e dei siti internet che promettono di raccontare “quello che gli altri non dicono”; il meccanismo autogratificante della condivisione dei contenuti sui social network e la paranoia complottista amplificano la diffusione delle bufale pubblicate da questi siti.

Queste bufale a loro volta diventano leggende metropolitane, oppure vengono rilanciate da un vicepresidente del Senato e diventano mainstream; i media tradizionali affrontano questa nuova concorrenza con l’acqua alla gola e per tentare di tenere il passo indeboliscono – invece che rafforzare – controlli, verifiche, attenzione, sobrietà, scetticismo; il tutto fa allargare la realtà parallela fino a farla diventare l’unica realtà, il panorama invisibile, come l’acqua dei pesci rossi di David Foster Wallace. Siccome il mondo in cui viviamo non ci piace, abbiamo deciso di inventarcene uno peggiore.